1848 s’en va et laisse des colonies françaises bouleversées par ce virage qui n’est pas seulement politique ou économique et trouve ses arpents dans toutes les nervures de la société coloniale. Certes, les désormais anciens esclaves ont encore du mal à organiser leur vie économique et sociale mais s’il y a une chose qui est bien ancrée en eux c’est qu’ils ne veulent plus travailler gratuitement pour ceux qui les avaient réduits à la servitude. Les plus anciens n'ont pas oublié 1802 et le rétablissement de l’esclavage.

Les planteurs non plus ne veulent pas de cette main-d’œuvre qui désormais leur coûtera un salaire. Ils veulent d'ailleurs lui prouver qu'ils peuvent se passer d'elle. Pourtant cette abolition de l'esclavage leur a rapporté gros puisqu’ils ont été indemnisés par l'Etat pour chaque esclave affranchi. En Guadeloupe, ils reçoivent jusqu’à 6 millions de Francs pour les 248 000 esclaves libérés. Sauf qu’ils sont déterminés à trouver une main-d’œuvre à bon marché, qui aura signé un contrat préalable et avec laquelle ils n’auraient rien à négocier.

Le choix des Kongos

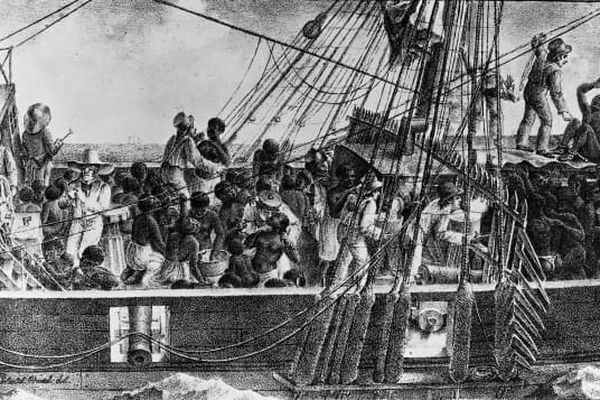

Les nouveaux travailleurs qui arriveront sur les platations seront sous contrat. Ils réussissent à recrtuter 450 personnes dans le sud-ouest de la France. Mais elles ne remplacent pas avantageusement les anciens esclaves. Les recruteurs vont ensuite à Madère et engagent 300 personnes. Peu concluant par rapport à l'attente des planteurs. Alors, comme ils en ont les moyens, ils vont chercher une nouvelle main d'oeuvre en Inde, et, par le biais de la Régie de Marseille, intermédiaire des planteurs en la matière, ils obtiennent la promesse de pouvoir faire venir 10 000 Africains durant près de 6 années.

Au début, les côtes ouest africaines sont les plus simples à drainer. Mais au Sénégal tout d'abord personne n'accepte le contrat proposé. Au Cap Vert ensuite, on recrute 70 personnes, ce qui est peu par rapport à la demande des planteurs.

Très vite, c’est sur le Congo que se porte leur dévolu . On cherche même alors parmi les peuples du Congo des personnes qui « ne soient pas trop difficiles à gérer ».

Le contrat prévoit effectivement qu’un salaire leur soit versé mais il est vraiment basique. Leurs conditions de travail et de vie sont d’ailleurs précaires. Une main-d’œuvre à bon marché et peu rebelle.

De fait, entre 1858 et 1861, plus de 6000 Kongos arrivent en Guadeloupe.

Le rejet de la société créole

Mais, déportés en Guadeloupe, les Kongos sont confrontés à plusieurs réalités qui les relèguent au ban de la société créole. Outre le régime draconien que leur imposent les propriétaires terriens, ils sont surtout rejetés et même dénigrés par la population noire composée par les anciens esclaves désormais créolisés. Si certains après l’abolition ont pu se mettre à leur compte et commencent à organiser une nouvelle économie locale tandis que d’autres font encore partie des personnels des plantations, beaucoup survivent comme ils peuvent faute de véritables sources de revenus.

Pour les uns et pour les autres, ces nouveaux engagés qui ne parlent pas leur langue sont la cause de leurs nouveaux malheurs. Et puis, les planteurs exacerbent la rivalité entre les nouveaux arrivants et les anciens esclaves. Cela, les travailleurs Indiens, comme les Kongos, en font aussi les frais.

D’ailleurs, la créolisation de cette société qui s’organise petit à petit en se donnant des codes et des concepts savamment entretenus par les nouvelles légendes populaires font que ces anciens esclaves se sentent différents des nouveaux arrivants. Déjà profondément mélangés et sans repères originels, ils ne se reconnaissent pas dans ces Kongos dont ils ne comprennent pas la langue. Ils les jugent même sur leur peau. Trop noirs par rapport à eux. D’ailleurs, certaines expressions stigmatisent les Kongos : « Kon Kongo ki vrè kalson ta … » Et cela entrera dans certains pans de la culture créole puisqu’un jour, le carnaval aura sa figure de proue pour effrayer les enfants : un « mas a kongo » recouvert de goudron pour effrayer les enfants. Des vexations qui, au vingtième siècle encore, continuaient de se dire, forçant les originaires du Congo et leurs descendants à faire profil bas en s'intégrant au mieux à ce nouveau monde pour eux.

Se fondre pour survivre

De fait, pour les travailleurs Kongos, la meilleure manière de supporter ces vexations et de ne pas les provoquer, c’est de ne pas se faire remarquer. Certains espèrent qu’à la fin du contrat ils retourneront au Congo. Mais, engagés pour dix ans avec très rarement la possibilité de repartir ensuite, il faut déjà survivre au contrat qui les a conduits jusqu’en Guadeloupe. Survivre. Le mot n’est pas trop fort. Beaucoup perdront la vie avant la fin de ce contrat et ne reverront pas leur terre d’origine.

Pour la plupart, ils apprennent à vivre comme les anciens esclaves, ils choisissent de parler le créole et, presque tous abandonnent le kikongo et le vlili qu’ils parlaient en arrivant en Guadeloupe. Ils viennent d’un pays dont le nom signifie « caché », peut-être une propriété naturelle de ses habitants.

Répartis dans toutes les plantations de l'Archipel guadeloupéen, ils sont par la force des choses dispersés et ne cherchent même pas à se constituer en force. Mais on les reconnaît, à leurs noms.

Pourtant, parmi les survivants qui ont eu une descendance, certains vont dépasser les interdits. Pas tous certes et bien peu nombreux. Sur les hauteurs de Moravie à Capesterre Belle-Eau, l’une des familles de ces descendants de Kongos refuse cette acculturation. Les grand-mères transmettent à leurs petits enfants pour que les mots et les chants des villages du Congo ne se perdent pas dans la mémoire de ces nouveaux Guadeloupéens.

Un nom qui ne peut pas s’effacer

Pourtant, ces Kongos de Guadeloupe peuvent tout faire disparaître, sauf leur nom. On n’est plus à l’époque où les noms étaient donnés aux arrivants par les autorités administratives ou ecclésiales. Alors, dans ce nouveau pays qui est déjà en train de devenir leur nouveau pays, ils auront cette particularité de garder leurs noms d’origine.

Si certains, à cause de l’enregistrement au départ du Congo ou de l'état-civil en Guadeloupe, ont du mal à faire orthographier correctement leur patronyme, d’autres aujourd’hui encore portent ce même nom reçu un jour sur la terre du Congo.

Ainsi, si on ne sait pas forcément s’il faut dire Loussassa ou Loussala, si on ne dit plus N’zala mais Anzala, N’Goloma mais Angloma, on dit bien Mayéko, Massembo, Makaya ou Macaïa, Soumbo, Panzou, Zou et tant d’autres encore. Comme un appel pour ceux qui portent ces noms aujourd'hui à les revendiquer en admettant toute l'histoire de ceux que les leur ont transmis.

Des noms qui, aujourd’hui encore, ne demandent qu’à redevenir la fierté de ceux qui le portent pour que ce qui était jusque-là « caché » soit enfin révélé.