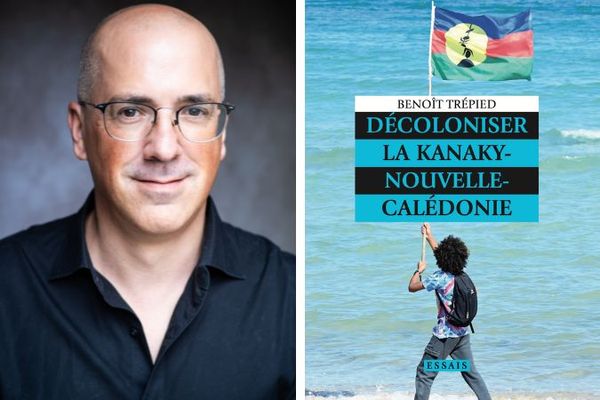

Alors que les discussions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie se poursuivent, l’anthropologue Benoît Trépied livre un éclairage sur l’origine de la crise qui a éclaté, il y a bientôt un an. Son ouvrage, Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, est publié chez Anacharsis, qui a édité plusieurs textes de référence d’un autre spécialiste du Caillou et du monde kanak, Alban Bensa. L'auteur revendique un essai "engagé", de nature à susciter le débat. Entretien.

NC la 1ère : Qu’est-ce qui a motivé l’écriture de ce livre ?

Benoît Trépied : Le besoin d’écrire cet ouvrage est né directement de l’explosion sociale et politique qu’a connue l’agglomération de Nouméa, le 13 mai. J’ai suivi cela de loin, puisque j’étais à Paris. J’étais complètement sidéré par ce qui se passait. Des journalistes de France et de l'étranger se sont tournés vers moi pour essayer d'expliquer les racines du dossier calédonien et de ce qui avait mené à cet embrasement. À l’issue de cette séquence d'hypermédiatisation en mai-juin 2024, j'ai ressenti la nécessité de faire le bilan dans un livre, en mettant à plat toutes ces réflexions, qui sont également nourries de vingt-cinq ans de cheminement intellectuel et humain avec la Nouvelle-Calédonie et ses habitants.

Comment aborder ce dossier épineux dans un pays aussi clivé ?

B.T. : L’enjeu était de donner des clés de compréhension pour complexifier les discours politiques et médiatiques sur le 13 mai. La Nouvelle-Calédonie était plongée dans la violence, le feu, les morts... Il me semblait vraiment nécessaire de prendre du recul, de faire baisser la température par un travail de mise à distance, de contextualisation historique, sociale et politique, en disant que ces événements dramatiques ne venaient pas de nulle part. Au contraire, ils s'inscrivaient dans une longue histoire, dont on ne pouvait pas faire l'économie. C'est l'histoire du contentieux colonial qui s'est noué en Calédonie et du processus de décolonisation qui a été ouvert par les accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa, dans toute sa portée mais aussi ses limites.

Ce qui s’est passé depuis l’arrivée de James Cook représente à peine 10 % de l’histoire humaine du Caillou.

Benoît Trépied

Vous avez choisi, dès le titre de votre ouvrage, d’appeler le pays "Kanaky-Nouvelle-Calédonie". Ne craignez-vous pas, en tant que chercheur, qu’on vous reproche un parti pris ?

B.T. : Je pense que le nom "Nouvelle-Calédonie", tout court, est un parti pris. La mise en perspective historique nous rappelle des choses évidentes : la "Nouvelle-Calédonie" est un nom colonial, donné par James Cook en souvenir de l’Écosse, et qui a été imposé au peuple kanak colonisé. Donc penser qu’on peut utiliser "Nouvelle-Calédonie" comme un terme neutre, c’est une illusion rétrospective.

Même s'il s'agit du nom officiel ?

B.T. : Oui, parce que ce terme officiel est fondé sur une prise de possession unilatérale. C’est comme penser que le drapeau bleu-blanc-rouge flotte sans que ce soit un problème en Nouvelle-Calédonie. En revanche, si j’avais été très ouvertement partisan, j’aurais choisi pour titre "Décoloniser la Kanaky".

Une large partie de votre ouvrage est consacrée à l’Histoire du Caillou. Pour quelles raisons ?

B.T. : C’est un ouvrage pour donner des clés, parce que je crois fondamentalement que l’histoire a des effets dans le présent, que le passé n’est pas fini, qu’il y a des héritages coloniaux dont on ressent l’acuité aujourd’hui. Il me semble important, si l’on veut décoloniser le regard sur la Nouvelle-Calédonie, de ne pas prendre 1853 - date de la prise de possession par la France - ou même l’arrivée de Cook en 1774 comme le point zéro de la chronologie. Ce qui s’est passé depuis l’arrivée de James Cook représente à peine 10 % de l’histoire humaine du Caillou. Deuxième élément : si la Nouvelle-Calédonie est officiellement engagée dans un processus de décolonisation depuis 1998 - puisque le terme figure dans l’Accord de Nouméa -, c’est bien qu’il y avait un problème colonial.

Vous remontez jusqu'aux Lapita, il y a 3 000 ans. Est-ce pour contrecarrer les tentatives de certains de réécrire l'Histoire sur les origines du peuple autochtone ?

B.T. : Dans un 21e siècle où les "fake news" et les "faits alternatifs" prospèrent à travers le monde, il semblait important de remettre les pendules à l’heure. Tous nos collègues chercheurs, depuis des décennies, ont amplement montré que les Lapita sont les ancêtres des Kanak. L'archéologue calédonien Christophe Sand explique, par exemple, la portée de la dépopulation, du choc épidémique et microbien. Ce ne sont pas des opinions personnelles, ce sont des éléments scientifiques. Et la science a un rôle important de vigie pour éviter les dérives.

Revenons sur les événements du 13 mai, que certains appellent "émeutes", d'autres "crise insurrectionnelle". Comment les qualifiez-vous d'un point de vue scientifique ?

B.T. : Comme il s’agit d’une période contemporaine, nous n’avons pas encore le recul historique nécessaire. C’est pour cela qu’a minima, j’ai tendance à penser qu’on a eu affaire à un soulèvement politique et social. L’articulation des enjeux politiques et sociaux me semble un fait avéré.

Quel a été le déclencheur, selon vous ?

B.T. : L’étincelle a été indiscutablement le projet de loi modifiant le corps électoral, alors que les indépendantistes y étaient résolument opposés. Il y a eu une volonté de passer en force sur cet enjeu, à l'Assemblée nationale, malgré les alertes de certains qui disaient : "si vous brisez le consensus, ça risque de mettre le feu au pays". Ces alertes n’ont pas été entendues. Or, le corps électoral a une portée fondamentale, puisqu’il définit le périmètre de la citoyenneté calédonienne, ce "Nous", comme l’appelle l’historien Louis-José Barbançon. Il y a donc eu un premier enjeu politique, sur lequel s’est greffé un soulèvement social. Ce dernier renvoie à des inégalités sociales criantes, des discriminations raciales et des logiques d’exclusion urbaine. On savait depuis longtemps que l’agglomération de Nouméa était une poudrière.

Le caractère essentiellement urbain de cette crise, est-ce pour vous l’une des principales différences avec les Événements des années 1980 ?

B.T. : Oui, le fait était urbain. Cette jeunesse kanak et océanienne pauvre est dans un périmètre où les écarts de richesse sont exacerbés et voisins. Il y a aussi d'immenses écarts de richesse entre les gens de la côte Est de la province Nord et ceux qui habitent à l’Anse-Vata, mais ils n’y sont pas aussi directement confrontés. À Nouméa, la plus grande misère coexiste avec l’opulence. Et ces écarts sont fortement marqués ethniquement. Tous les ingrédients étaient réunis pour que ça explose. Et ce n'est pas sans rappeler d'autres situations explosives ailleurs, comme après la mort de Nahel, en Métropole, ou sur le sujet de la vie chère aux Antilles.

Même si l’enquête autour du 13 mai est encore en cours, quel rôle a joué cette jeunesse dans cette crise ?

B.T. : C’est une question difficile, car on manque d’éléments empiriques. Mon sentiment, c’est que cette jeunesse kanak et océanienne de Nouméa s’est jetée à corps perdu dans l’insurrection. J’attends de voir ce que diront les procédures contre les dirigeants de la CCAT [Cellule de coordination des actions de terrain, NDLR]. Y a-t-il eu une instrumentalisation de cette jeunesse ? Mais a minima, il n'y a pas besoin de l'hypothèse d’un complot pour expliquer l’ampleur des dégradations dans le Grand Nouméa. Pour la bonne raison qu'aux Antilles ou dans les banlieues, il n'y avait pas eu de plan machiavélique pour mettre le feu. En revanche, il y a eu une accumulation de frustration sociale et le sentiment que le processus de décolonisation s'est arrêté aux portes de la ville de Nouméa.

Cette fracture sociale vous semble moins forte en dehors de l’agglomération ?

B.T. : Oui. Il y a eu beaucoup de changements en Brousse, y compris chez les non-Kanak. J’ai constaté des réconciliations profondes à Koné, Koumac, Poindimié, Bourail... À Nouméa, ces dynamiques ont été peu moins mises à l'œuvre, même si la situation dans les quartiers populaires est plus nuancée. Il y a une ségrégation spatiale très forte, un sentiment d’abandon et une distanciation croissante entre la jeunesse kanak et le personnel politique de tous bords, y compris indépendantiste. La déflagration dans l’agglomération de Nouméa a été vraiment dramatique car elle a plongé le pays dans le chaos. Mais elle peut s’expliquer socialement, sans avoir besoin de convoquer un complot. Mais l’avenir le dira.

Cette rupture entre une partie de la jeunesse kanak et l’élite politique, c’est un autre fait marquant, selon vous ?

B.T. : Il s’est produit, au fil des trente-cinq années d’accords, une différenciation sociale interne au monde kanak. Jusqu’à la fin des années 1980, le monde kanak restait très rural, essentiellement composé de classes populaires. Mais depuis vingt-cinq ou trente ans, une petite bourgeoisie kanak a émergé : diplômés, fonctionnaires, responsables politiques… Une classe politique pléthorique s’est formée, dans le cadre des accords, mais elle s’est très peu renouvelée, notamment du côté indépendantiste. Cela a nourri un sentiment d’écart croissant entre les élites et la base. Un autre élément à relever, c'est que l’exercice du pouvoir tend structurellement à déradicaliser le personnel politique, qui devient gestionnaire. Le militant devient alors architecte de la politique.

Dans votre ouvrage, vous évoquez également le fait que les indépendantistes aient délaissé la province Sud, majoritairement loyaliste...

B.T. : C’est à Nouméa que cela a explosé et ce n'est pas anodin. L’un des principes qui a ramené la paix avec les accords de Matignon fut la création de trois provinces. Dès lors, les indépendantistes se sont vraiment concentrés sur les provinces Nord et Îles. Ils ont délaissé la province Sud, et en particulier le Grand Nouméa, alors même que la population kanak a continué d’augmenter. C’est l’un des paradoxes des accords : le partage du pouvoir a fait que les Kanak du Sud - et notamment les Kanak urbains - ont été un peu les oubliés des accords. À cela s’ajoute aussi un discours dominant, y compris chez les Kanak, qui tend à délégitimer le fait d’être Kanak en ville. C’est-à-dire qu’un "vrai" Kanak est celui qui est dans sa tribu, à cultiver son champ. Je trouve assez significatif que ces jeunes, pour lequel le processus de décolonisation a été finalement le plus distant, soient ceux qui se sont insurgés.

Cette dimension a-t-elle été suffisamment prise en compte dans le camp indépendantiste ?

B.T. : À partir de l’Accord de Nouméa, les principaux partis indépendantistes ont fait le pari qu’ils pourraient obtenir l’indépendance au terme du processus, en convainquant les non-Kanak de les rejoindre dans un projet d’émancipation citoyenne partagée. D’où une stratégie de séduction des non-Kanak, qui a conduit à éviter de faire des vagues. Face au maintien des inégalités, des discriminations, les leaders indépendantistes se sont donc retenus de hausser le ton, estimant qu’il y avait plus à perdre qu’à gagner à trop secouer le cocotier. Mais en faisant cela, les frustrations n'ont pas été prises en charge politiquement et elles ont continué de prospérer dans la cocotte-minute, jusqu'à ce que, finalement, cela explose de toutes parts. D'ailleurs, Louis Mapou [alors président du gouvernement] l’a très bien dit dans son discours de juin 2024 en indiquant que la jeunesse avait "construit sa propre référence historique".

Cette proximité avec la base, et plus spécifiquement la jeunesse, est-ce l’une des raisons pour lesquelles la CCAT a réussi à mobiliser sur le terrain ?

B.T. : Oui. Quand la CCAT a été créée pour organiser des mobilisations contre le dégel du corps électoral, ce qui a été très frappant, c’est l’immense adhésion populaire que cela a suscité chez les Kanak, notamment parmi les jeunes non politisés jusque-là. Cela a été une forme d’exutoire pour beaucoup de jeunes qui n’ont pas connu les Événements, mais qui ont grandi dans un souvenir glorieux, mythifié, de cette période vécue par leurs aînés.

Quel a été, selon vous, le rôle de l’État dans cette montée des tensions ?

B.T. : Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, s’était illustré par son écoute et son investissement dans le dossier calédonien. Cela a été salué, y compris par les indépendantistes, alors même que c’est un homme de droite. Je pense qu’il y a eu un basculement à partir de 2021, sous l’impulsion de Sébastien Lecornu, qui a remplacé les comités des signataires par les comités Leprédour. Ce changement de politique est aussi lié à l’analyse du deuxième référendum. Tout le monde a compris que le troisième référendum pouvait être gagné par les partisans du "oui", puisque l'écart de voix était passé de 18 000 à 9 000 voix en deux ans. Or, chaque année permettait l’inscription de nouvelles personnes sur les listes, dont une proportion croissante votant en faveur de l’indépendance, y compris chez les jeunes non-Kanak. C’est à ce moment-là, selon moi, que l’État a changé de ligne politique. Il a imposé la date du 12 décembre [pour la troisième consultation référendaire], alors qu’Édouard Philippe avait prévenu qu’il ne fallait pas organiser le troisième référendum entre septembre 2021 et août 2022. Et ce, afin d'éviter de télescoper les élections nationales avec les scrutins locaux, en référence à la leçon d’Ouvéa en 1988.

Vous êtes également très critique sur le document produit par l’État en 2021 sur les conséquences du "oui" et du "non" à l'indépendance...

B.T. : Paris n’a présenté le "oui" qu’à travers un scénario d’indépendance catastrophe, une rupture digne des années 1950, alors qu’on est au 21e siècle et qu’il existe un espace pour inventer de nouvelles formes de pleine souveraineté. Des travaux de réflexion menés précédemment, comme ceux de Jean Courtial et Ferdinand Mélin-Soucramanien, montraient d’autres perspectives. Puis, il y a eu les morts du Covid et la demande unanime des indépendantistes, des Églises, du Sénat coutumier, des États insulaires voisins, de reporter le troisième référendum. Ils n’ont pas pu faire de meeting, ni de porte-à-porte. Dans la culture kanak, le temps du deuil, ce n’est pas le temps de la politique. Je pense que beaucoup de gens n’ont pas pris la mesure de l’injure que cela représentait. Le deuil, chez les Kanak, c’est une priorité sociale, pendant laquelle tout s’arrête, y compris le fait d’aller travailler. L’Accord de Nouméa reconnaît l’identité kanak. La moindre des choses aurait été de la reconnaître, au-delà des beaux discours officiels.

Dans votre ouvrage, vous parlez justement de discours "néo-coutumier". Qu’entendez-vous par là ?

B.T. : La promotion et la reconnaissance de l'identité kanak font partie des piliers de l’Accord de Nouméa. Il s'agit de faire en sorte que le destin commun ou l'émancipation ne deviennent pas une indépendance "à l'australienne", où les Kanak seraient comme les Aborigènes, extrêmement minorisés. Or, je pense que la promotion de l'identité kanak s'est faite exclusivement par des dispositifs d'institutionnalisation de la coutume, que ce soit avec les terres coutumières, le droit coutumier… Les choses qu'on met aujourd'hui dans le mot "coutume" en Nouvelle-Calédonie ne résument pas, selon moi, l'alpha et l'oméga de l'expérience sociale des Kanak.

Il faut tenir compte du fait que la moitié de la population kanak habite en ville.

Benoît Trépied

Quelles dimensions faudrait-il mieux prendre en compte, selon vous ?

B.T. : Le domaine de la vie coutumière est un domaine important mais il y en a d'autres. Par exemple, la promotion des autorités coutumières ne fait pas consensus au sein du monde kanak. On le voit notamment par les mouvements des femmes kanak qui remettent en cause un certain nombre de discours paternalistes, conservateurs, contre l'idée d'égalité entre les hommes et les femmes. L'identité kanak est une identité qui se transforme. On retrouve ici la vision de Jean-Marie Tjibaou qui disait que "l'identité kanak, elle est devant nous". Longtemps, cette identité est restée accrochée au champ ou à l'igname. Mais aujourd’hui, il faut tenir compte du fait que la moitié de la population kanak habite en ville.

Dans votre livre, vous revenez aussi sur la genèse du gel du corps électoral, si contesté aujourd’hui...

B.T. : Il me semblait important, avant tout, de rappeler la signification politique profonde du gel du corps électoral. Ce n’est pas un déni de démocratie, c’est un outil de décolonisation, parce que la colonisation de la Nouvelle-Calédonie a pris une forme très particulière : celle de la colonisation de peuplement. Les Kanak sont devenus minoritaires chez eux. Si vous laissez fonctionner les règles démocratiques classiques pour s’exprimer sur l’avenir du pays, vous ne ferez qu’accentuer et légitimer la marginalisation démographique et électorale du peuple colonisé.

Votre ouvrage rappelle également que le flou autour du gel du corps électoral provincial aurait pu être levé dès 1999...

B.T. : Sur les élections provinciales, il y a eu effectivement une ambiguïté dans l’Accord de Nouméa de 1998, qui a conduit les uns à dire que ce corps électoral était "glissant" et les autres qu’il était "gelé". Mais cette ambiguïté a été mise en lumière par le Conseil constitutionnel dès 1999, sur le fameux "tableau annexe". Ce qui est intéressant, c’est que, immédiatement, le Parlement français - droite et gauche confondues - a reconnu qu’il s’agissait d’un corps électoral gelé. Mais le Congrès de Versailles n'a pas pu se réunir pour des raisons indépendantes du dossier calédonien. La révision constitutionnelle, qui ne faisait pas débat à l’époque, est donc restée en suspens. Cela a laissé tout le loisir aux opposants au gel de faire monter la pression et d’en faire un argument politique. C’est finalement Jacques Chirac, en 2007, qui a mis fin à l’ambiguïté. Mais ce n’est, en aucun cas, une décision solitaire ou personnelle.

Comment ce corps électoral a-t-il évolué depuis ?

B.T. : Il y a deux éléments fondamentaux qui rebattent les cartes. D’une part, le politologue de Sciences Po Sylvain Brouard a montré que les chiffres des personnes exclues du corps électoral provincial étaient très certainement surévalués, car ils sont estimés à partir des listes électorales générales, qui ne sont pas à jour. Il y a probablement beaucoup de gens inscrits sur ces listes mais qui n’habitent plus en Nouvelle-Calédonie et qui devraient donc être radiés. Autrement dit, on a surestimé le nombre d’exclus, du côté loyaliste. Et du côté indépendantiste, on dit "attention, si on ouvre le corps électoral, on va être noyés". Or, en juin 2024, l’élection d’Emmanuel Tjibaou à l’Assemblée nationale a montré, de manière évidente, qu’avec un corps électoral entièrement dégelé, les Kanak pouvaient être majoritaires, avec plusieurs milliers de voix d'avance.

Le problème, ce n’est pas l’Accord de Nouméa, mais sa mise en application.

Benoît Trépied

Diriez-vous, comme certains élus loyalistes, que le 13 mai symbolise l’échec de l'Accord de Nouméa ?

B.T. : Je pense que l’Accord de Nouméa est un accord extrêmement optimiste, audacieux, innovant et qu’il reste un modèle en matière de décolonisation, de réconciliation et de construction d’une citoyenneté. À mon sens, le problème, ce n’est pas l’Accord de Nouméa, mais sa mise en application. De ce point de vue, les responsables politiques ont une immense responsabilité : ont-ils joué le jeu, véritablement, de la décolonisation ? Je constate qu’au fil des années, un certain nombre de figures du camp loyaliste ont renié leur signature. Les dispositifs phares de la citoyenneté calédonienne (protection de l’emploi local, gel du corps électoral) n’ont cessé d’être attaqués, malmenés, critiqués. Du côté indépendantiste aussi, on ne peut pas dire qu'ils se soient beaucoup mobilisés sur la question de l’emploi local, de l'enseignement des langues kanak ou l'enseignement de l'Histoire du pays. Ils se sont voués corps et âme à la question du nationalisme minier, du nickel, en délaissant les autres problèmes.

Le 13 mai a-t-il brisé l'idée d'un "destin commun" ?

B.T. : L’avenir nous le dira. C’est, en tout cas, une épreuve pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a encore beaucoup de gens qui veulent bâtir ce destin commun, dans toutes les communautés. Mais il est vrai que la confiance a été rompue, notamment dans le Grand Nouméa, laissant la place à l’incompréhension, la haine… Et j'ignore quelles seront les voies qui permettront de rebâtir ce qui a été détruit. Néanmoins, il me semble qu’on ne pourra pas bâtir un destin commun si l’on continue à faire l’impasse sur un certain nombre de choses. Et c’est justement pour cela que, très modestement, j’ai publié ce livre.

En Calédonie, le pari n'est pas encore perdu, mais il faut absolument changer de logiciel politique et ce, au plus haut sommet de l'État.

Benoît Trépied

Comment voyez-vous la suite ?

B.T. : Dans ce genre de situation de colonisation de peuplement, il y a vraiment deux voies. Soit on entend la revendication kanak et le fait qu’ils ne renonceront jamais au recouvrement de leur souveraineté, et on trouve une solution pour que tout le monde ait sa place. Soit on nie cette revendication et on entre dans une logique de citadelle assiégée, de défense, de violence, qui ne garantira pas un avenir apaisé aux générations futures, car cette violence se reproduira. On a assez d'exemples de situations tragiques à travers le monde pour se dire qu'en Calédonie, le pari n'est pas encore perdu, mais qu'il faut absolument changer de logiciel politique et ce, au plus haut sommet de l'État.

Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie de Benoît Trépied, aux éditions Anacharsis, est disponible dans les librairies de Nouvelle-Calédonie et de l'Hexagone.